Enno Kapitza

Enno Kapitza

Sauber sortiert mit KI

-

Enno Kapitza

- 24. Oktober 2025

Wenn KI und Robotik gezielt eingesetzt werden, können sie beim Recycling gigantischer Ströme von Verpackungs- oder Baustoffen Großes leisten. Voraussetzung: enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und die Bereitschaft, dorthin zu gehen, wo es schmutzig ist und stinkt.

Über steile Metalltreppen geht es hinauf in die oberen Stockwerke der Sortieranlage. Dabei muss man sich zwischen Förderbändern, Schächten und Röhren hindurchmanövrieren. Kreuz und quer schießt der Abfall vorbei. Zwischen 70 und 80 Tonnen davon laufen täglich beim Entsorgungsunternehmen Hörger im schwäbischen Sontheim über die Bänder: Plastik in allen Farben und Formen. Zerquetscht, zerrissen, zusammengeknüllt – ein dreckiger Dschungel aus Verpackungsmaterial. In diesen tauchen heute Wissenschaftler:innen der Hochschule Aalen ein. Sie arbeiten am Forschungsprojekt „Recyclebot“ und wissen: Wer die Abfallwirtschaft verstehen will, darf keine Angst vor Schmutz haben. Entsprechend ist das Team mit Arbeitsschuhen und Schutzkleidung ausgerüstet.

Durchgerutscht, aber nicht verloren

Ohrenbetäubender Lärm erfüllt die Halle. Robotik-Spezialistin Nicole Fangerow, Materialforscher Lorenz Walter und Martin Siekiera von Hörger müssen sich anschreien, um sich zu verständigen. Oben, am Ende der Treppe, läuft alles über das Band, was im Gelben Sack nichts zu suchen hat: Spielzeuge, Windeln – und manchmal sogar „eine ganze Forelle“, wie Siekiera schmunzelnd erzählt.

Aber auch Verpackungen, die den Trommeln, Magneten, Nahinfrarotkameras und Druckluftsystemen entgangen sind. Fachleute sprechen hier nicht von „Müll“, sondern von Wertstoffen, die Teil einer immer wichtiger werdenden Kreislaufwirtschaft sind, da Kunststoffe knapp werden.

Roboter im Dreck

Fangerow filmt das Förderband. Gemeinsam mit Walter spricht sie mit den Arbeitern, die hier per Hand nachsortieren – eine Tätigkeit, für die sich kaum noch jemand findet. „In Zukunft könnte ein Roboterarm diesen Job übernehmen“, sagt sie. Die Herausforderung dabei ist, dass es Verpackungen in Tausenden Varianten gibt, die oft verformt oder verschmutzt sind. „Aber der Roboter soll auch die mit Shampoo verschmierte Plastikflasche erwischen.“

Für Hörger ist die Forschung nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern auch des Umweltschutzes. Und genau hier setzen die Aalener Professorinnen Doris Aschenbrenner und Iman Taha mit dem vom Bundesumweltministerium geförderten Projekt „Recyclebot“ an. Wie lässt sich die Sortenreinheit erhöhen? Welche Rolle kann KI spielen? Und wie wirkt sich das auf die CO₂-Bilanz aus?

Sortierung auf einem anderen Level

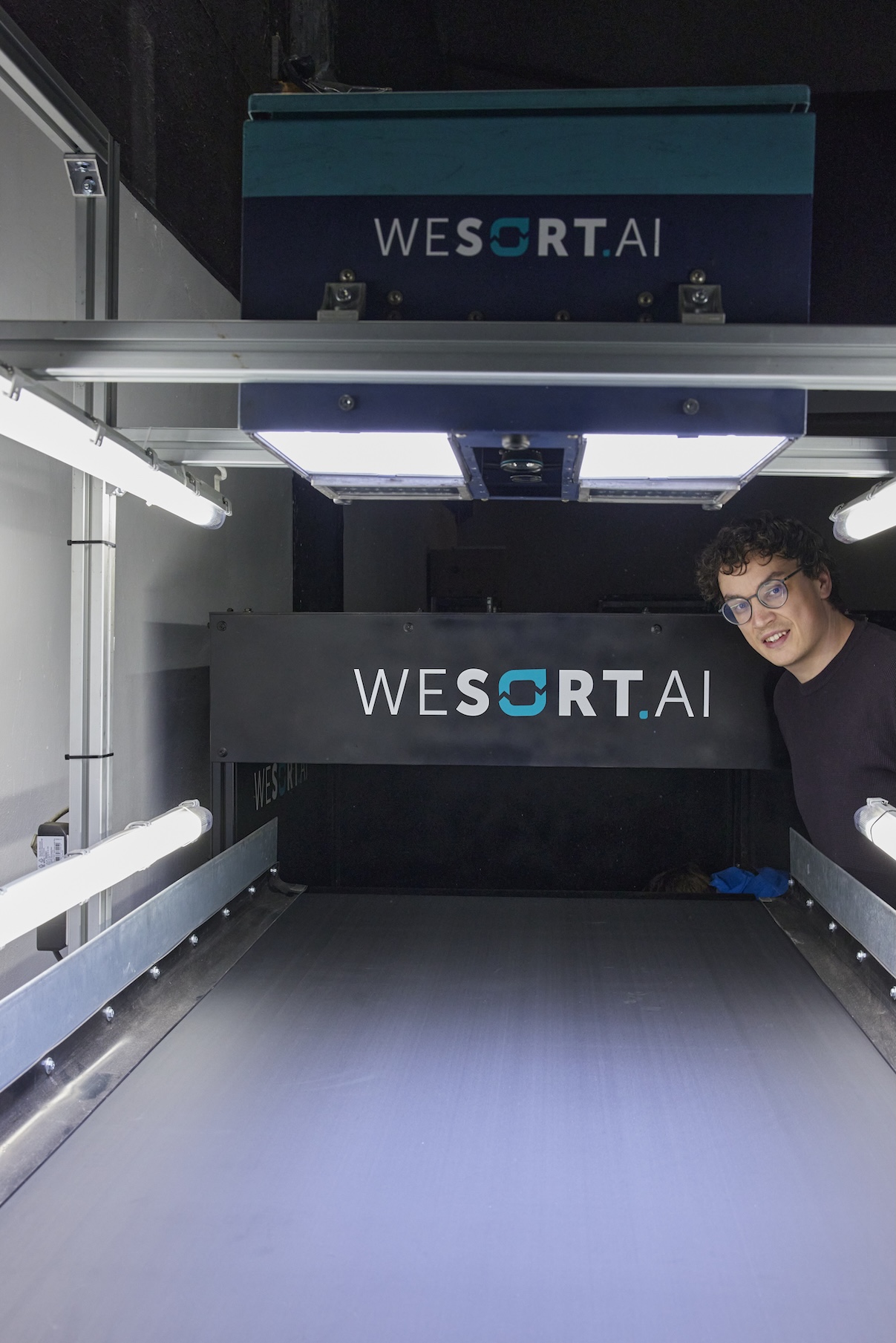

Antworten sucht das Würzburger Start-up WeSort.AI. In einer Halle am Stadtrand läuft eine Versuchsanlage: Abfall wird auf ein Band gekippt, Sensoren analysieren die Materialien und auf dem Bildschirm erscheinen PET-Flaschen, Tetrapacks und Aludosen. „Unsere KI erkennt die Objekte anhand von Farbe, Kontur und Materialzusammensetzung“, erklärt Gründer Johannes Laier.

Die Daten dafür sammelt das Unternehmen selbst: Jedes neue Verpackungsobjekt wird erfasst und in der Cloud ins KI-System eingelernt. So wird die Abfallsortierung digital, präzise und sogar sicherer, da Batterien oder andere Gefahrstoffe gezielt aussortiert werden können. 2024 erhielt WeSort.AI dafür den Deutschen Gründerpreis.

Erfolg durch Zusammenarbeit

Die Geräte von WeSort.AI bilden das Herzstück des „Recyclebots“. Für Professorin Aschenbrenner sind sie ein Beispiel für KI mit großem Hebel: „Überraschend einfach, aber hochwirksam.“ Entscheidend sei die enge Zusammenarbeit mit den Branchen, um Anwendungen zu entwickeln, „die wirklich gebraucht werden“. Diese Form der Kooperation bezeichnet sie als „Hybrid Intelligence“: Mensch und Maschine arbeiten dabei kollaborativ, adaptiv und verantwortungsvoll zusammen.

KI auf dem Bau

Es lassen sich nicht nur Kunststoffabfälle optimieren. Der größte Stoffstrom entsteht auf dem Bau: In Deutschland fallen jährlich 230 Millionen Tonnen Bauschutt an. Das Tübinger Unternehmen Optocycle nutzt KI-Kameratechnik, um die Zusammensetzung des Schutts zu bestimmen. „Das System hat anhand von Tausenden Beispielen gelernt, was einen Stein ausmacht“, sagt Mitgründer Max Gerken. So können Beton, Ziegel und Sand präzise voneinander unterschieden werden, was für Recyclingbetriebe wie die Firma Feeß in Kirchheim unter Teck von großer Bedeutung ist.

Urban Mining im Alltag

Auf dem Gelände von Feeß werden täglich über 1.000 Tonnen Material sortiert, gesiebt und gewaschen. Seit Kurzem erfasst eine unscheinbare Optocycle-Kamera jeden ankommenden Lkw. „Wir wollen das, was auf unseren Hof kommt, bestmöglich verwerten“, sagt Eberhard Fritz, Leiter des Stoffstrom-Managements. Die genaue Klassifizierung hilft dabei, Materialien besser zu nutzen und in Zukunft möglicherweise auch neue Recycling-Baustoffe zu mischen.

Punktgenaue Anwendungen

Das Interesse an Optocycle ist groß: Gründer Gerken wurde 2024 von Forbes zu den „30 under 30“ im deutschsprachigen Raum gezählt. Sein Ziel ist es, bodenständig zu wachsen, ohne sich vom Mittelstand zu entfremden. „Ich mag es nicht, wenn man uns Start-up nennt“, sagt er. „Wir wollen echten Mehrwert schaffen, nicht nur skalieren."

„Neueste Technologien müssen zusammengedacht werden, um neue Probleme lösen zu können.“

JOHANNES LAIER VON WESORT.AI

KI, wo es stinkt

Wer KI im Alltag einsetzen will, muss raus aus den Büros und Laboren. Hinein in die Fabrikhallen und Sortieranlagen. Professorin Aschenbrenner bringt es auf den Punkt: „Das volle Potenzial von Innovationen entfesselt sich erst, wenn Technologie und Mensch zusammenwirken."

Im Rahmen des Projekts „Circular Economy“ begleitet die Bertelsmann Stiftung Transformationsprozesse hin zu einer ressourcenschonenden und zirkulären Wirtschaft. Der Beitrag erscheint auf der Plattform „Zukunft der Nachhaltigkeit“, einem Kanal der Bertelsmann Stiftung, über den verschiedene Stiftungsprojekte Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Debatten zur nachhaltigen Transformation geben.